■JMDCが当該研究を実施する意義

メンタル疾患は自殺と関連があり、多くの研究でその関連性が示されています。日本では、自殺は子どもや青少年の死因の一つとして重要な課題となっており、成人の自殺率が減少傾向にある一方で、これらの年齢層の自殺率は依然として高いままです。自殺率が高い社会ではメンタルケアの重要性は高いと言えますが、パンデミックや緊急事態宣言(SOE)の際には受診行動が大きく影響を受ける可能性があります。本研究では、日本国内300万人以上の健康保険組合由来のデータ(2017〜2020年)を基に、子どもと青少年のメンタル疾患受診へのパンデミックの影響を分析しました。パンデミック時の受診行動の実態を明らかにし将来への備えに貢献することは、社会的な健康課題の解決に寄与できるものと考えております。

■要約

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)によるパンデミックが日本の子どもと青少年のメンタル疾患受診動向に与えた影響を分析しました。

その結果、緊急事態宣言中はメンタル疾患受診者数が減少したことが示されました。他方で、緊急事態宣言解除後の第2波における感染拡大の後においては、初回のメンタル疾患受診者数および当該受診に係る平均医療費が、特に子どもと青少年・女性において著しく増加したことが明らかになりました。

■研究概要

研究では、JMDCデータベースにおける64歳以下の約300万人のデータを対象とし、20歳未満を子どもと青少年(children and adolescents)、20歳以上64歳以下を成年(adult)と定義しました。

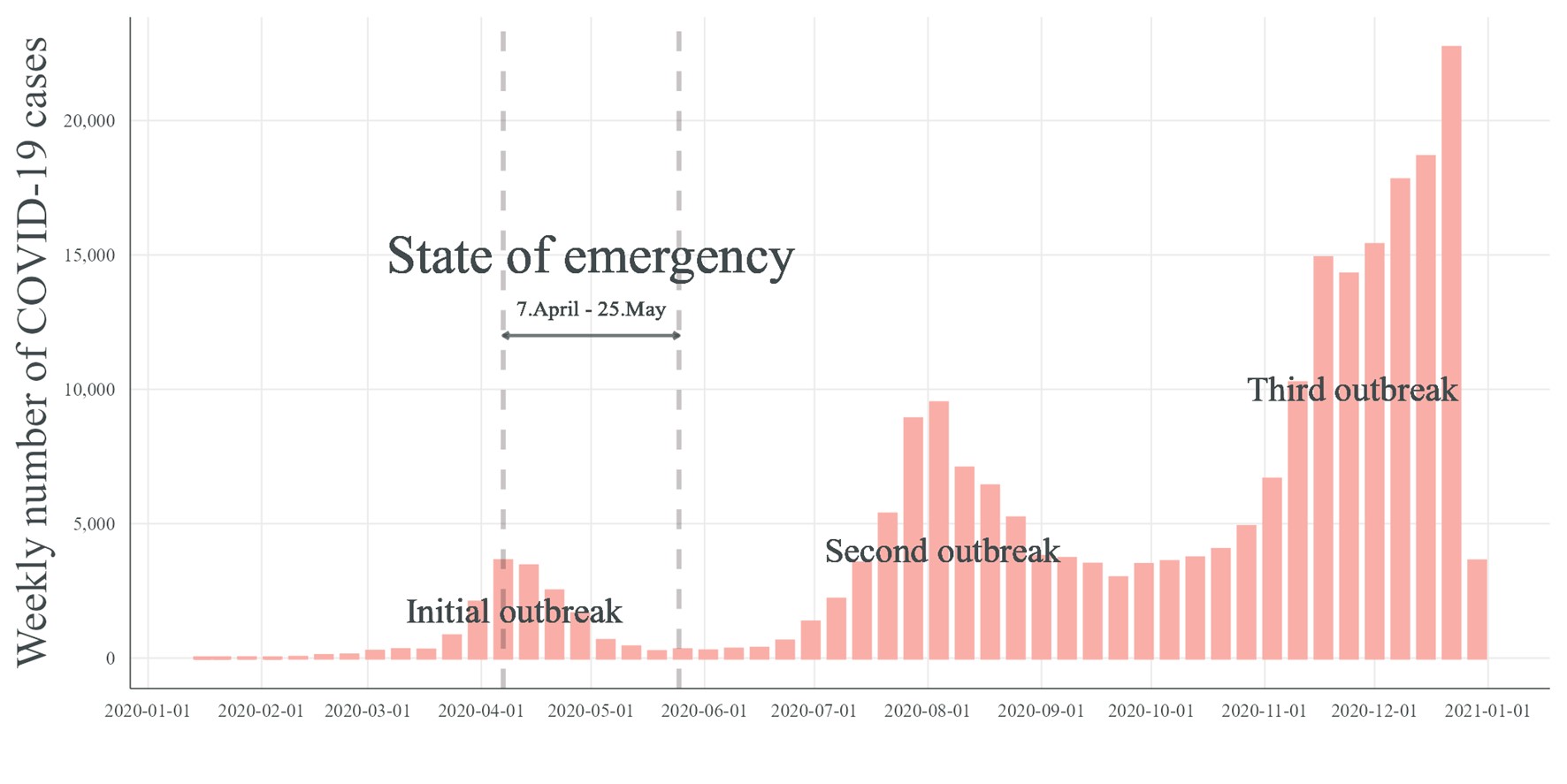

図1は、日本における新型コロナウイルスの国内発生状況を週次で表したものに、緊急事態宣言(State of Emergency)の期間と感染拡大の期間(Initial outbreak:第1波における感染拡大、Second outbreak:第2波における感染拡大、Third outbreak:第3波における感染拡大)を重ね合わせたものです。

図1:日本における新型コロナウイルスの国内発生状況(週次)

このデータに基づき、週ごとの確認症例が継続的に発生し始めた2020年2月を、日本における新型コロナウイルスによるパンデミックの開始時期と定義しました。そして、メンタル疾患受診者数および当該受診に係る平均医療費ならびに(メンタル疾患以外も含む)医療機関受診者数について、パンデミックが発生しなかったと仮定した反実仮想的(counter factual)な時系列を推定し、中断時系列分析(interrupted time series analysis)を実施しました(注1)。

(注1: 2017年1月から2020年1月までの月次データを用いて時系列モデルを適合させ、新型コロナウイルスによるパンデミックが発生しなかった場合の反実仮想的な2020年2月から12月の時系列データを推定しました。この手法により、対照群が存在しない条件下でも、新型コロナウイルスによるパンデミックがもたらした影響を推定しています。)

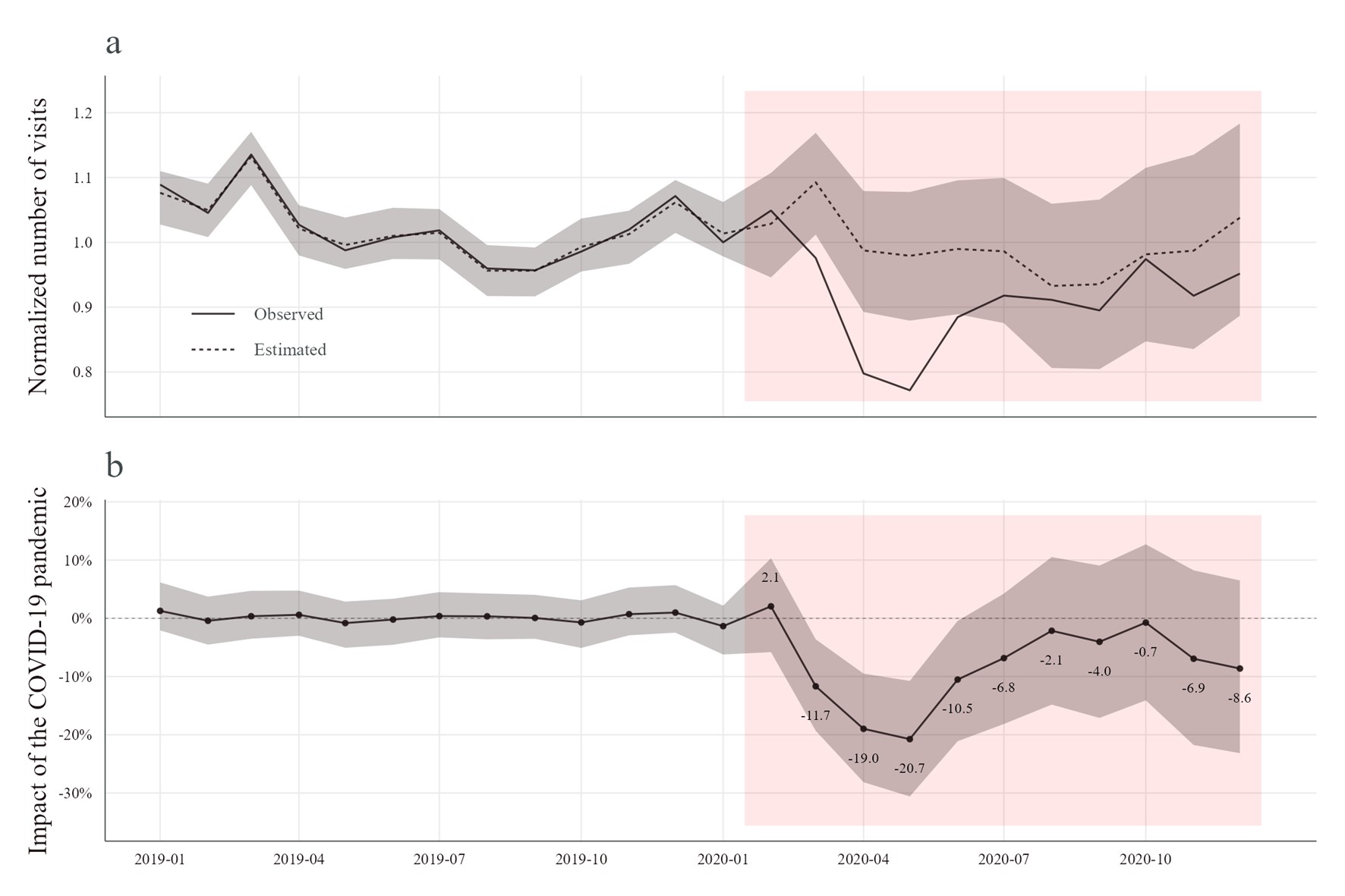

図2は、新型コロナウイルスによるパンデミックがこの母集団における医療機関受診者数に与えた影響を分析した結果を示しています。図2-aでは観測値(実線)と時系列モデルによる推定値(破線)が描かれています。パンデミック発生以後(2020年2月から12月)の推定値は、反実仮想的な値として得られています。なお、すべての値は2020年1月時点の観測値を基準に正規化されています。

図2-bでは、新型コロナウイルスによるパンデミックが医療機関受診者数に与えた影響を、時系列モデルから得られた推計値と観測値の差として表しています。2020年4月から5月にかけて実施された緊急事態宣言は、医療機関受診者数に大きな減少をもたらし、特に2020年5月には受診者数が著しく落ち込みました(-20.7%)。

図2:新型コロナウイルスによるパンデミックが医療機関受診者数に与えた影響の分析

a:医療機関受診者数の観測値(実線)および時系列モデルから得られた推定値(破線)を示す。ピンクの部分はパンデミック発生後の期間を示しており、パンデミック発生後の推定値は反実仮想的な時系列を表している。

b:新型コロナウイルスによるパンデミックが医療機関受診者数に与えた影響を、時系列モデルから得られた推計値と観測値との差として表している。

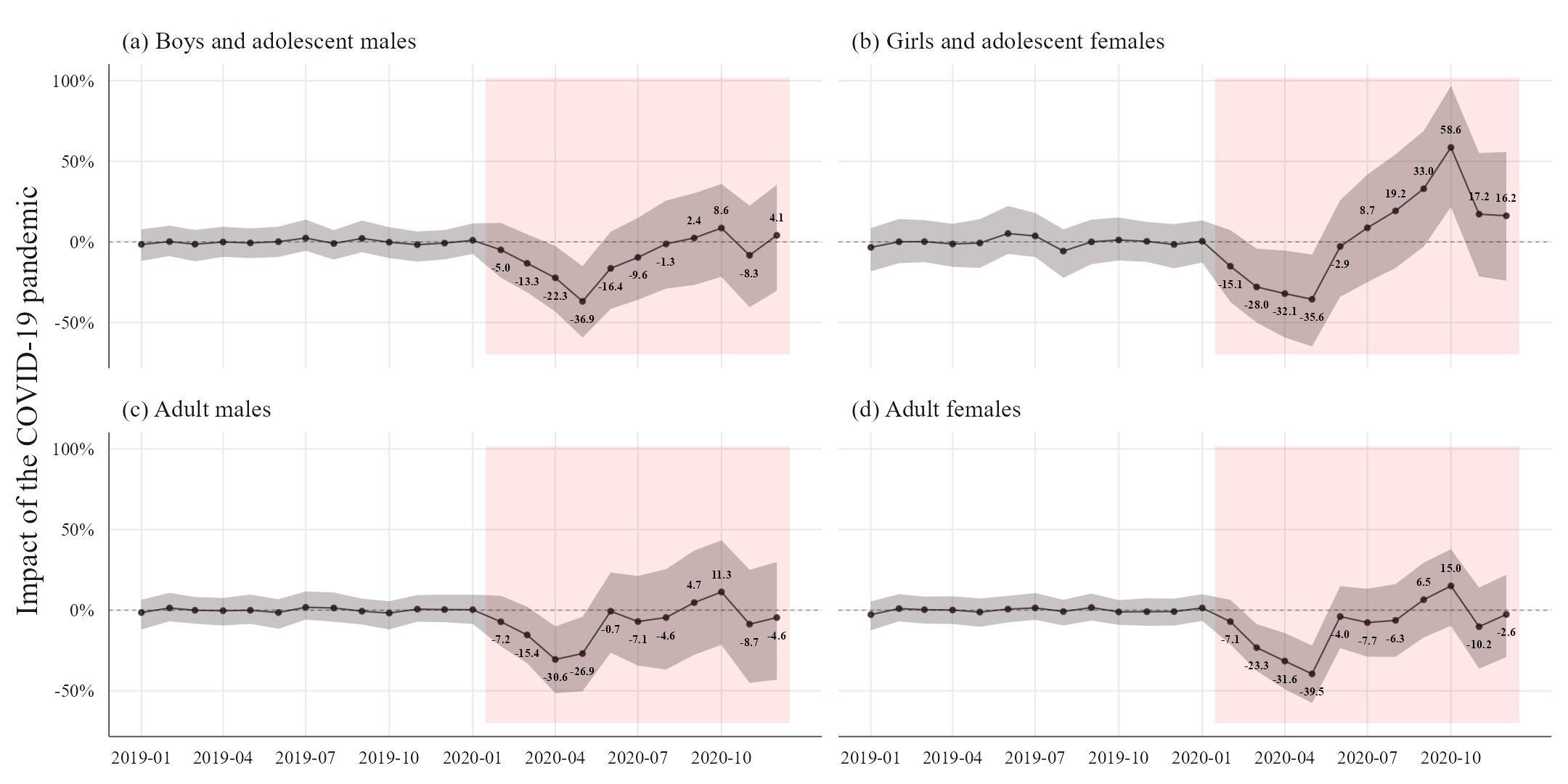

図2-bの考え方に基づき、新型コロナウイルスによるパンデミックが初回のメンタル疾患受診行動に与えた影響を分析しました。その結果、初回のメンタル疾患受診者数(注2)に関して、すべての年齢・性別グループで第1回目の緊急事態宣言期間中に大きく減少していました。一方、子どもと青少年・女性(Girls and adolescent females)のグループでは、第2波における感染拡大の後の2020年10月に初回のメンタル疾患受診者数が大幅に増加していました。

(注2:メンタル疾患受診者のうち、過去12か月間にメンタル疾患受診を行っていない者を「初回のメンタル疾患受診者」と定義しました。)

図3:年齢・性別グループごとの新型コロナウイルスによるパンデミックが初回のメンタル疾患受診者数に与えた影響(ピンク色の箇所がパンデミック以降を表す)

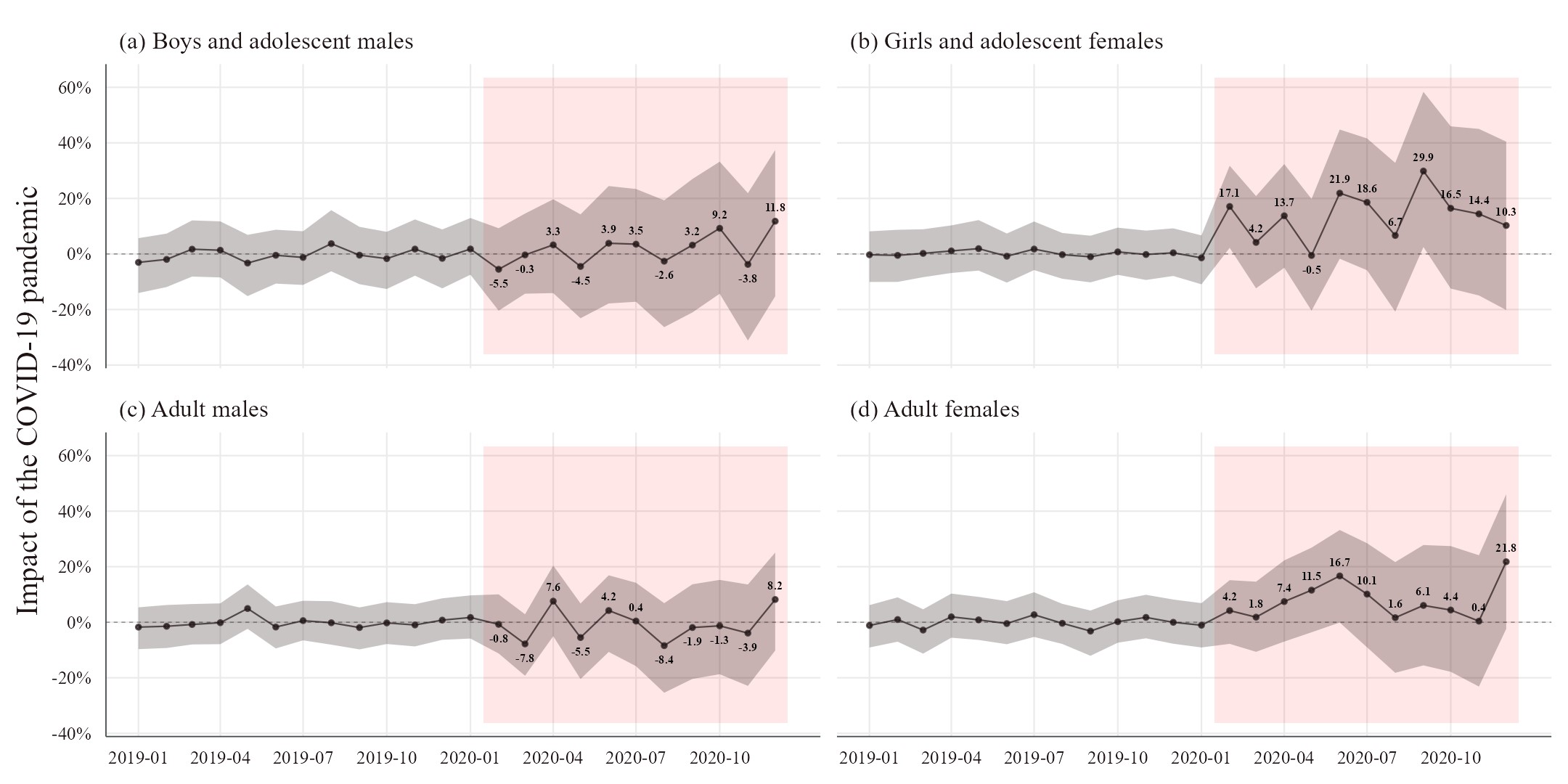

また、初回のメンタル疾患受診者の平均医療費についても、子どもと青少年・女性(Girls and adolescent females)のグループでは、第2波における感染拡大の後の2020年9月に増加していました(図4)。

図4:年齢・性別グループごとの新型コロナウイルスによるパンデミックが初回のメンタル疾患受診者の平均医療費に与えた影響(ピンク色の箇所がパンデミック以降を表す)

本研究の結果は、以下を示唆していると考えられます。

✓ パンデミック中、メンタル疾患の可能性のある患者が受診を受ける機会が十分に確保されていなかったこと

✓ 初回のメンタル疾患受診者数およびその平均医療費の推移から、パンデミック中にとりわけ子どもと青少年・女性のメンタルヘルスが悪化していたこと

パンデミック中の自殺の増加を防ぐためには、潜在的な精神疾患を持つ患者の早期発見と治療が必要であると言えます。特にメンタル疾患医療受診についてパンデミックの影響を受けやすく、脆弱なグループであると今回の研究で示唆された子どもと青少年・女性に対しては、より積極的なスクリーニングと強化された支援体制が有益である可能性があります。また、パンデミックの状況下でも利用可能な継続的なケアを提供するためのシステムを構築することが、将来起こりうるパンデミックへの備えとして重要と考えます。

今後も引き続き、JMDCが推進する小児における疾患・治療の実態についての研究が困難な状況を解消するための取り組みを推進するプロジェクト「Big Data For Children」(https://www.bigdataforchildren.jp/)を含め、JMDCが有する多様なデータを活用した社会課題への貢献を行い、「社会課題に対しデータとICTの力で解決に取り組むことで、持続可能なヘルスケアシステムの実現」というJMDCの描く未来の実現に資する取組を推進してまいります。

■論文概要

・タイトル

Impact of the COVID-19 pandemic on utilization of mental health services among children and adolescents using an interrupted time series analysis

・著者 (全員)

遠藤 史博(1)、平松 雄司(2)(3)、井出 博生(2)

(1)株式会社JMDC

(2)東京大学 未来ビジョン研究センター

(3)アクサ生命保険株式会社

・掲載誌

Scientific Reports

URL: https://www.nature.com/articles/s41598-025-87072-x

Scientific Reportsは、自然科学、心理学、医学、工学など幅広い分野の研究成果を公開することを目的とした、査読付き国際学術誌です。

【Big Data For Childrenについて】

日本では、子ども向けの医薬品開発が非常に少なく、臨床現場では、オフラベルでの薬剤使用や大人用製剤が個々の医師や薬剤師の工夫により使用されています。疾病負荷(Disease Burden)の観点では、疾病を抱えた子どもにかかる生活負担や経済的負担など、様々な負担の詳しい調査・分析は十分行われていません。子どもたちがどんな疾病にどのくらいかかり、どのくらいの通院や入院をしているか、といった基礎的な記述疫学も十分行われていません。

「Big Data For Children」は、JMDCが有する国内最大級のヘルスビッグデータを活用し、小児における疾患・治療の実態についての研究が困難な状況を解消するためのユニークな取り組みを推進するプロジェクトです。

病気に苦しむ子どもたちの実態を社会に伝えることで、日本の未来をつくる子どもたちを救うきっかけづくりを行っています。

URL:https://www.bigdataforchildren.jp/